《捞女游戏》风波是性别错位与责任泛化的暴力狂欢!

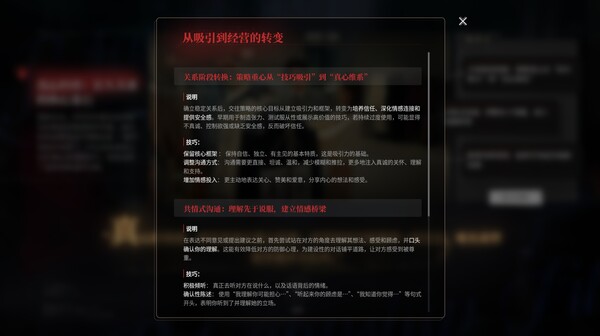

2024 年初,一款原名《捞女游戏》的独立叙事作品悄然上线。游戏以“情感欺诈”视角切入,核心卖点是让玩家扮演受害者,通过逐步揭露“捞女”套路完成自我救赎。然而,女主演在宣传期的一次直播中突发“背刺”行为——她身着印有“支持女性”字样的服饰,引发部分玩家对“消费性别议题、实际立场暧昧”的强烈不满。

随后的数日,导演及官方账号在 B 站、微博、小红书等平台接连被封,宣传视频与帖子遭到清空,游戏被迫临时更名为《情感反诈模拟器》。在短短 72 小时内,“封号”“改名”“演员道歉”等热点轮番登上热搜,形成一次典型的“滚雪球”式舆论危机。

独立游戏《捞女游戏》成为社交网络上的导火索,引发的关注和争议远超一般娱乐产品。原本一个提醒人们警惕情感欺诈、审视极端社会现象的虚拟作品,却在舆论场中被不断放大、扭曲了本意。游戏本身其实只针对了社会现实中那个极小群体:以爱情、婚恋为幌子行经济诈骗的极端女性。

然而,游戏风波发酵后,这一小撮个体的行为却迅速被有些人上纲上线,甚至有人刻意将其解读为“对全体女性的攻击”,想要让所有女性为那部分极端案例买单。这种责任泛化,反而误伤了普罗大众,把无辜者拉进无休止的道德旋涡。

在这场舆论风暴中,同样存在许多被误解和标签化的男性,他们同样面对压力和偏见,性别错位使得问题复杂化,责任不能简单归咎于某一方,而应冷静审视个体行为与社会现象。

作为一名亲历者,我能深刻体会这种讨论里的无力与荒谬。现实中,大部分女性和这个“捞女”标签根本无关;而许多男性却在失去表达权的同时,被指责成“集体仇女”,遭遇了前所未有的群体孤立感。原本应该是针对问题现象的理性批评,到头来却变成了男女对立和集体互伤,甚至让“性别对立”本身成了娱乐工业新的噱头。

纠纷经常被简化为性别冲突,忽略了背后更深层的社会结构和个人选择复杂性,这不仅误导舆论,也阻碍了问题的真正解决。

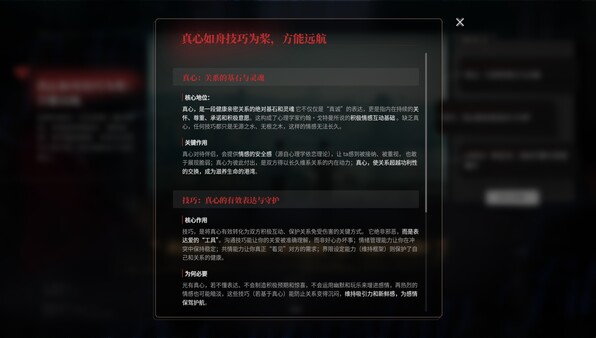

更加令人困惑的是,我们的社会和媒体似乎越来越习惯于用简单的标签和二元对立来解读复杂现实。比如彩礼诈骗、情感债务等现象背后,的确存在极端案例,但绝大多数人其实都在为健康、真挚的关系努力。

只是,这些丰富细腻的生活体验,在网络舆论的漩涡中被迅速边缘化。金融资本推动下,一些平台自觉或不自觉地强化了“冲突感”,让男女对立成为话题流量的保证。许多本该直面的社会议题,不知不觉就被简化成“谁在伤害谁”,越来越远离原本的警示和反思。

回到《捞女游戏》,它本身其实映射的是金钱、情感与现代婚恋的严酷现实:情感债务与婚姻诈骗,经济压力和角色焦虑。这不仅是男性“经济支柱”身份的写照,也是整个社会运作逻辑的缩影。很多男性在游戏中看到自己的影子,一边要努力承担家庭、职场和情感责任,一边却在表达脆弱、寻求共鸣时屡屡碰壁。

而与此同时,那些本无瓜葛的女性,也不得不在网络“批斗”中分辨、辩解,艰难维护自己的名誉。别人犯错,而是我们全部陷入固有偏见无法自拔,无法真正理解彼此,进而错失改变的机会。

如果我们只盯着极端个案发怒,把一切责任扔进性别标签的筐里,那带来的,只能是误解加深和社会割裂。最可怕的不是个别人的投机和恣意,而是责罚的泛化和无处申诉的集体焦虑。

谁都可能在道德审判里遭遇无妄之灾,而游戏——本意是警醒和反思的媒介——却成为情绪对立、流量狂欢的牺牲品。

小编观点

图文达人

图文达人

发表评论